自然素材の家について、すべての情報を紹介sponsored by 石田工務店

自然素材の家について、すべての情報を紹介sponsored by 石田工務店

このサイトは 「石田工務店」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

コロナ禍によってリモートワークが一気に普及したことに伴い、世界中で建築需要、特に都心よりも郊外、自宅でも仕事ができるスペースを確保できるような戸建ての需要が高まっています。

この戸建ての建築需要によって木造住宅に使用される木材の価格が急騰するいわゆる「ウッドショック」という現象が、2021年3月頃から聞かれるようになりました。

ウッドショックを招いた原因としては、アメリカでのリモートワークの普及や住宅ローン金利の低下などによる住宅需要の拡大が発端とされています。市民が郊外に住宅を新しく購入したり、リフォームを行なったりしたことで住宅の建築需要が増加し、木材価格の高騰を引き起こす結果となりました。

また、ヨーロッパ諸国や中国でも木材の需要が拡大し、さらに世界的に輸送コンテナや労働者が不足して海上輸送が滞る事態に。そこにさらに追い打ちをかけたのが、ロシアのウクライナ侵攻による影響です。世界全体の木材輸出量の約20%を占めるロシアが経済制裁への報復措置として一部の木材の輸出を停止したことで、日本向けの輸入材や原木の供給量が大きく減少し、日本にもウッドショックの影響が及んでいます。

日本は国土の3分の2が森林で覆われた世界有数の森林大国なのに対し、木材の輸入率も世界有数という矛盾を抱えています。林野庁の発表によると2021年の木材自給率は41.1%で、国土を占める森林の割合を見ると決して高い自給率とは言えません。

輸入木材に頼っている日本への影響で最も大きいのが輸入価格です。日本銀行が発表している企業物価指数(輸入物価指数)によると、2021年12月の木材・木製品・林産物の輸入価格は前年同月と比べて73%上昇。合板と丸太の輸入価格も上昇しており、2022年以降も上昇の継続が懸念されます。

引用元:経済産業省(https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20220502hitokoto.html)

製材や集成材については2022年以降はピークアウトの動きを見せているものの、未だに高水準で推移しているのが現状です。2021年12月の製材の輸入価格の動きを見てみると、米国が135%、欧州が138%、北洋が135%といずれも前年同月と比較して大幅に上昇しています。

特に米国からの輸入価格が横ばいで推移しており、しばらくは高価格が継続する見込みです。また、米国の金利引上げに伴う住宅市場への影響も考慮すると、世界市場の動向から今後も目が離せないでしょう。

引用元:経済産業省(https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20220502hitokoto.html)

北米での住宅着工数の増加や中国での木材需要の拡大を受け、日本への輸入材の供給量が大きく減少しています。輸入木材の需給のひっ迫によって、特に混乱を生じているのが中小工務店です。

国土交通省が中小工務店を対象に行なった影響調査によると、2021年5月末~6月頭時点では125の中小工務店のうち、約9割が木材の供給遅延が発生していると回答しています。また、そのうちの3割は工事にまで遅れが生じていると回答。木材の供給遅延によって新規契約を見送った中小工務店は25%、資金繰りが厳しいと回答したのが22%、とウッドショックの影響に対する中小工務店の混乱が伺えます。

2021年12月末に行なわれた調査によると、同年5月~7月まで9割超の中小工務店に発生していた木材の供給遅延が、8月以降は減少傾向にあり。供給遅延は改善されつつありますが、過去1ヶ月で新規契約を見送った、または新たに資金繰りが厳しくなっている中小工務店は2~3割前後で推移しており、厳しい状況はまだ続いているようです。

参照:国土交通省 | 中小工務店における木材の供給遅延の影響について(5/26~6/2に調査実施)

参照:国土交通省 | 中小工務店における木材の供給遅延の影響について(12月末調査実施)

国土の7割を森林が占める日本が輸入木材に頼るきっかけとなったのは、1964年の木材輸入の自由化によって国産材の価格が上がり、安い輸入木材の需要が高まったためです。また、間伐材を使用していた建材もアルミ製などに変わり、間伐材の需要も大幅に減少。国産材の需要が減ったことで林業がどんどん衰退していき、林業従事者の高齢化に伴う深刻な労働力不足が問題になっています。

労働力不足により安定的な供給が難しくなったことで市場価格を維持できなくなり、安価な輸入木材の需要がさらに高まるという悪循環に陥っているのも、日本が輸入木材に依存している原因です。また、高い強度や多様な寸法を求められる梁を国産材に代替するとなると、寸法が大きくなって設計や見積もりに影響が出かねません。国産材への代替を簡単に行なえないことから、輸入木材を使わざるを得ないというのが実情です。

ウッドショックの影響を大きく受けるのは、輸入木材を主に使用しているローコスト住宅や建売住宅です。木造住宅の建築費用のうち木材の価格が1割を占めていると言われており、輸入木材の価格が高騰すると、費用が数十万単位でアップする可能性があります。

国産木材にこだわっている住宅メーカーならウッドショックの影響が少なく、さらに長期優良住宅として認定されれば補助金制度や税金の控除などの優遇制度を利用することが可能。戸建の新築を考えている場合は、国産木材を使った注文住宅を選択肢の1つとして検討してみましょう。

日本では住宅の建築に使われる木材の7割弱を輸入木材に頼っています。そのため、ウッドショックによって輸入木材の調達が難しくなったということは、木材関連企業や住宅会社などにとっては経営リスクの危険度が高い問題です。

ウッドショックによる木材の供給遅延で工期に遅れが生じた場合、着工できない案件が続出することで資金繰りが厳しくなる会社も出てくるでしょう。また、着工できたとしても工事費の支払いは基本的に出来高制のため、工期が遅延することで資金がショートし、経営破綻によって倒産する会社も今後増えてくるかもしれません。

また、輸入木材の値上がりによって、もともと顧客に提示していた見積もり額との差額をどうするかも問題となります。工務店によっては、値上がりした分の一部もしくは全額を自社で負担しているところもあるとのこと。財務体力の弱い会社が利益を削っていつまでも対応するのは難しいため、厳しい状況に追い込まれていると言えるでしょう。

ウッドショックの影響は住宅だけでなく、幼稚園や高齢者施設などの介護・福祉施設にも影響が及んでいます。木材の供給遅延によって建設が止まってしまうことで子どもや高齢の家族を預ける場所がなくなり、女性のキャリアや介護問題にも発展しかねません。

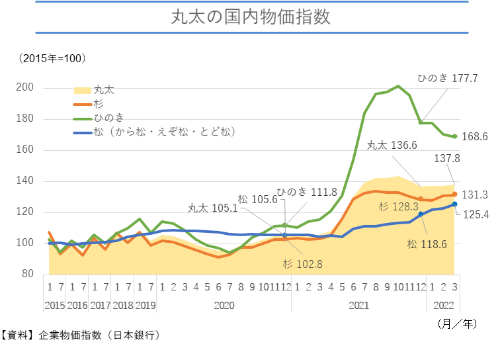

ウッドショックによる輸入木材の値上がりに引っ張られるように、国内価格(企業間の取引価格)も高騰の動きを見せています。

引用元:経済産業省(https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20220502hitokoto.html)

国内価格の動向を見ると、丸太については上昇した後に横ばいで推移していることから、国産材での調達の切り替えが一定程度進んでいることが伺えます。一方で集成材については輸入価格より国内価格が大幅に上昇しており、国産材での代替が困難などの事情で輸入木材への需要が変わらなかったのが影響しているでしょう。

ウッドショックにより国産材に注目が集まっている今、林野庁では国産材への切り替えを支援しようと、2021年度補正予算から木材乾燥施設の整備などの措置を講じています。また、2022年度予算の予備費からも国産材流通の推進に約40億円支出するとしており、国産材が建材として再び光を浴びる機会が訪れるかもしれません。

ただし、人手不足が深刻化している林業がすぐに活性化するのは難しく、設備の整備にも時間がかかるため、しばらくはウッドショックの影響が継続するものと思われます。